長年の人間関係の悩み、子育て、

長年の人間関係の悩み、子育て、2025.4.18

HSP・エンパス体質 失敗が怖い 劣等感・自己否定感 生きづらさ

「もっとちゃんとしていれば良かった」「全部私のせいだ」とつい自分を責めてしまう…そんな思いが頭から離れず、長時間悩むのはとてもしんどいですね。

自分を責める癖は心の健康を損なうだけでなく、本来の能力を発揮する妨げにもなります。

この記事で、あなたの自責癖の4つのタイプを知って、そして、自分を責める癖をやめる具体的な改善方法を受け取ってください。

なぜ私たちは自分を責めてしまうのでしょうか?

その背景には、様々な心理的な要因があります。

子ども時代に「あなたが悪い」「もっとちゃんとしなさい」と厳しく叱られた経験が、自分を責める思考パターンの土台になっていることがあります。

幼い頃に刻まれた思考の道筋は、大人になってからも無意識のうちに辿りやすくなります。

ある心理学者は、この現象を「新雪の丘」に例えています。

まっさらな雪の上に最初にできた一本の道は、次第に深く刻まれていき、後からその道を辿るのが最も楽になるように、幼少期に形成された自己批判の思考パターンは繰り返し使われるようになるのです。

「もっとできるはず」「これくらいは当たり前」という高すぎる自己期待は、自分を責める大きな原因です。

特に完璧主義の傾向がある人は、わずかな失敗や不完全さも許せず、常に自分を厳しく評価します。

現実には、誰も完璧ではありません。

しかし、完璧主義の人は、この現実を受け入れられず、達成不可能な基準で自分を測り続けるため、いつも「足りない」と感じてしまうのです。

責任感の強さは素晴らしい資質ですが、行き過ぎると「何でも自分の責任だ」という誤った思い込みにつながります。

自分の担当範囲を超えた問題まで自分の責任だと感じ、問題解決よりも自己批判に多くのエネルギーを費やしてしまいます。

このような過剰な責任感は、「私がもっと〇〇していれば防げたはず」という非現実的な思考を生み、自分を必要以上に責める原因となります。

意外に思えるかもしれませんが、自分を責めることは、心の防衛機制として機能することがあります。他者から批判される前に自分を批判することで、予想される心の痛みを軽減し、コントロール感を保とうとするのです。

例えば、発表の場で「どうせ私の話なんてつまらないと思われるだろう」と前もって自分を貶めることで、他者からの評価を恐れる気持ちに対処しています。

自分で自分を批判すれば、他者からの批判が来ても「予想通り」となり、心の準備ができるのです。

自己肯定感とは、自分自身を価値ある存在として受け入れる感覚です。

この感覚が乏しいと、自分の存在価値を常に疑い、「自分はダメな人間だ」という思い込みに支配されます。

そして、その思い込みを証明するために、無意識のうちに自分の欠点や失敗ばかりに注目するようになるのです。

大人になって、仕事での成功や他者からの称賛を「たまたま」「運が良かっただけ」と解釈し、失敗は「やっぱり私はダメだ」というセルフイメージの証拠として受け取ります。

「出る杭は打たれる」「謙虚であれ」という日本の文化的価値観も、自分を責める傾向を強める一因かもしれません。

集団の和を重んじる文化では、自己主張よりも自己抑制が美徳とされ、自分の行動が周囲に迷惑をかけていないか常に気にする習慣が身につきます。

このような文化的背景の中で育つと、自分の成功を素直に喜ぶよりも、「まだまだ足りない」と自分を戒める思考が自然と身についてしまうのです。

繰り返し自分を責める思考パターンは、脳内に強固な神経回路を形成します。

この回路が強化されるほど、自分を責める思考は自動化され、意識的な努力なしには変えることが難しくなります。

何か問題が起きると、自動的に「私が悪い」と考えるようになってしまうのです。

この思考パターンは長年かけて脳内に定着し、もはや意識的な選択というより、条件反射のようになっています。

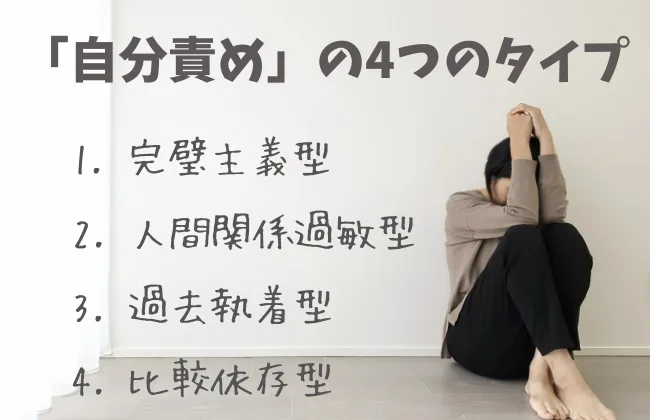

自分を責める傾向や特徴は人によって異なります。

あなたはどのタイプに当てはまるでしょうか?

自分のタイプを知ることで、より効果的な改善方法を見つけることができます。

特徴:

高い基準を設定し、それを達成できないと自分を責める

「100点か0点か」の二極思考が強い

細かいミスも見逃さず、厳しく自己評価する

心の声:

「これくらいできて当然なのに」

「もっと完璧にやるべきだった」

「努力が足りない」

完璧主義型の人は、自分に対する期待値が非常に高く、少しでも期待に沿わない結果になると激しく自分を責めます。

他者には寛容でも、自分には非常に厳しい傾向があります。

特徴:

他者の反応や感情に過敏に反応する

相手の機嫌が悪いと「自分のせいだ」と思い込む

「迷惑をかけてはいけない」という思いが強い

心の声:

「あの人が不機嫌なのは私が何か言ったせいかも」

「みんなに嫌われているんじゃないか」

「私がいなければ皆もっと楽しめるのに」

人間関係過敏型の人は、HSP(Highly Sensitive Person)の特性を持っていることも多く、他者の微妙な感情の変化を敏感に察知します。

しかし、その敏感さゆえに、関係性の問題を過度に自分の責任だと捉えてしまいがちです。

特徴:

過去の失敗や恥ずかしい体験を繰り返し思い出して苦しむ

「あの時こうすればよかった」という後悔が強い

過去の出来事を現在の自己価値と結びつける

心の声:

「あの時、あんなことを言わなければ…」

「10年前の失敗がまだ忘れられない」

「あの選択が今の不幸を招いた」

過去執着型の人は、過去の出来事を何度も頭の中で反芻し、自分を責め続けます。

過去は変えられないにもかかわらず、そこに縛られて現在の幸福を逃してしまう傾向があります。

特徴:

常に他者と自分を比較する

SNSで他者の「輝かしい生活」を見て落ち込む

「自分だけ取り残されている」という感覚が強い

心の声:

「同年代の○○さんはこんなに活躍しているのに」

「みんなはもう結婚して子どもがいるのに」

「私だけ成長できていない」

比較依存型の人は、他者の成功や幸福と自分を比べて、自分の価値を下げてしまいます。

特にSNS時代の現代では、他者の「ハイライト」を見て、自分の「日常」と比較してしまうことが多いのです。

自分を責める癖をやめるためには、具体的な心理トレーニングが効果的です。

以下の5つの方法を継続的に実践することで、「自分責め」の悪循環から抜け出すことができます。

はじめはなかなか難しいと感じるかもしれませんが、続けることで定着してきます。

ひとつでもいいので自分にあった方法で継続しましょう。

自分を責める思考に気づいたら、一歩引いた視点からそれを観察してみましょう。

「今、私は自分を責めている」と客観的に認識するだけでも、その思考に巻き込まれる度合いが減ります。

実践方法:

1.自分を責める思考に気づいたら、深呼吸をする

2.「今、私の中で○○という思考が起きている」と言葉にする

3.その思考を雲のように見立て、空を流れていくイメージをする

効果的な言葉かけ:

「今、こういう考えが浮かんでいるけど、これは単なる思考であって、事実ではない」

「この思考を持っている自分を、優しく見守ろう」

この練習を続けると、思考と自分を同一視せず、思考をただの「心の中の出来事」として捉えられるようになります。

自分を責める時、私たちは自分に対して非常に厳しい言葉を使いがちです。

この厳しさを和らげ、友人に接するような優しさと理解で自分に接する練習をしましょう。

実践方法:

1.自分が苦しんでいることを認識する(「今、つらい気持ちがある」)

2.人間として当然の感情であることを認める(「誰でもこういう時はつらいものだ」)

3.自分に優しい言葉をかける(「大丈夫、あなたは一生懸命やっている」)

4.必要なら、優しく体に触れる(肩や腕を軽くさする)

効果的な言葉かけ:

「この気持ちを感じるのは自然なこと。大丈夫だよ」

「もし友達がこんな状況なら、何と声をかけるだろう?」

自己共感は、自分の痛みや困難を認め、それに対して思いやりを持って応答する能力です。

この能力を高めることで、自分責めの強度を下げることができます。

自分を責める思考の多くは、認知のゆがみや極端な思考に基づいています。

これらの思考パターンを特定し、より現実的でバランスの取れた思考に置き換える練習をしましょう。

実践方法:

1.自分を責める思考を紙に書き出す

2.その思考にどんな認知のゆがみがあるか分析する(例:白黒思考、過度の一般化など)

3.より現実的で根拠のある思考に書き換える

4.新しい思考を声に出して読む

効果的な言葉かけ:

「この考えは100%正しいだろうか?別の見方はないだろうか?」

「この状況の良い面、学べる面は何だろう?」

認知の再構成は、歪んだ思考を特定し修正するための強力なツールです。

継続的な練習で、自動的な思考パターンを変えることができます。

マインドフルネス瞑想で今この瞬間に意識を向け、判断せずに観察します。

これにより、思考に振り回されず、心の平静を保つ力が育ちます。

実践方法:

1.静かな場所で座り、自然な呼吸に意識を向ける

2.思考や感情が浮かんできたら、それを判断せずに観察する

3.思考に巻き込まれたと気づいたら、優しく呼吸に意識を戻す

4.毎日5〜10分間、この練習を続ける

効果的な言葉かけ:

「思考は川の流れのようなもの。私はその流れを岸から眺めている」

「今この瞬間に戻ろう。今ここにいるだけでいい」

マインドフルネス瞑想は、思考との同一視を減らし、現在の瞬間に存在する能力を高めます。

これにより、自分責めの思考に巻き込まれる頻度が減ります。

自分を責める傾向がある人は、自分の成功や進歩に目を向けることが苦手です。

小さな成功体験を意識的に作り、それを記録することで、自己肯定感を高める習慣をつけましょう。

実践方法:

1.毎日、達成可能な小さな目標を設定する

2.目標を達成したら、それを記録する

3.達成感を味わい、自分を褒める時間を取る

4.定期的に記録を見返し、自分の成長を確認する

効果的な言葉かけ:

「今日の小さな成功は何だろう?」

「完璧でなくても、前進していることに価値がある」

小さな成功体験の積み重ねは、「自分はできる」という感覚を徐々に強化します。

これにより、失敗時の自己批判が和らぎ、レジリエンス(回復力)が高まります。

最後に大切なポイントがあります。

「自分責め」を完全になくす必要はないのです。

むしろ、適度な自己批判は健全な自己認識のために必要な場合もあります。

健全な自己批判は、自己成長を促し、より良い選択へと導くものです。

一方、有害な自分責めは、自尊心を傷つけ、行動力を奪うものです。

健全な自己批判の特徴

・具体的な行動や選択に焦点を当てている

・改善のための建設的なフィードバックがある

・適切な感情の強さがある

・行動変容につながる

有害な自分責めの特徴

・人格や存在そのものを否定している

・建設的な提案がなく、ただ責めるだけ

・感情の強さが過剰である

・無力感や諦めにつながる

・自分の自己批判がどちらに当てはまるか、定期的にチェックしてみましょう。

自分責めの思考と完全に同一化するのでもなく、完全に排除しようとするのでもなく、「ほどよい距離感」を持つことが大切です。

自分責めの思考が浮かんだとき、「これは私の一部の声であって、私そのものではない」と認識しましょう。

その声に耳を傾け、有用なフィードバックがあれば受け取り、有害な非難は手放す。

こうした距離感を持つことで、自分責めに振り回されず、適切に活用することができます。

活動20年、15,000回以上のセッション実績をもとに、アダルトチルドレンの生きづらさや人間関係の悩みを抱える全国のクライアント様をサポートしています。

心理学・量子力学・深層心理アプローチを融合した、独自の「ナチュラルチェンジセラピー」を確立し、無理に変えようとせず、本来の自分へ自然に戻っていく変化を大切にしています。

私自身、かつてはうつやパニック障害、原因不明の体調不良に悩み、心も体も限界を迎え、人生に絶望していた時期がありました。

あらゆる方法を試しても出口が見えなかった中で、心理セラピーを通して自分を認め、本来の自分とつながったとき、長年の苦しみは霧が晴れるように消えていきました。

暗闇の先には、必ず光が待っています。あなたが自分らしく心から笑える人生を、私と一緒に一歩踏み出しませんか。

>>詳しいプロフィールはこちら

>>お客様の声はこちら

最近の記事

カテゴリー

悩みの宝物に気づくだけで

長年の人間関係の悩みがさらりと解決する方法

ご予約・お問い合わせについては

詳細ページをご確認ください。

※電話でのお問い合わせは受け付けておりません

営業時間10:00~18:00 不定休 女性限定