長年の人間関係の悩み、子育て、

長年の人間関係の悩み、子育て、2024.8.26

共依存親子の関係は一見すると「親密」や「仲が良い」と見える場合もありますが、実際には互いの成長や自立を妨げる原因となります。

なかなか自力での解決が難しく、親が高齢になってもまだ共依存の状態のままで、共倒れになることもあります。

共依存親子がどのようにして起こるのか、そして、その解決に向けてどのようなステップを踏むべきかを具体的に解説していきます。

共依存とは特定の相手との関係に依存しすぎる状態です。

共依存親子とは、親と子どもが互いに強く依存し合い、自分自身を見失ってしまう関係です。

親は子どもの存在によって自分の価値を見出し、子どもは親を喜ばせることでしか自分の存在意義を感じられなくなります。

親が子どもに親がいないと何もできないと思わせたり、子どもがいないと親が困ると思わせたりして、子どもを支配します。

共依存親子は、親子関係に健全な境界線が存在しません。

一見、仲良し親子に見える場合もありますが、実際には互いの成長や自立を妨げる原因となります。

共依存親子は、子どもの精神的健康や発達に悪影響を与えます。

子どもは自己肯定感が低くなり、成人後も他者との健全な人間関係を築くのが難しくなることがあります。

また、親も自分自身の人生に集中できず、子どもとの関係に過度に依存することで、心の安定を失うことがあります。

この関係は、不健全で、親子の両方にストレスを引き起こし、どちらも本当の意味での自分らしさを見つけることが難しくなります。

また、親も子どもも、共依存になっていることに気づけないことも多いです。

親子の間にあるべき心理的な境界が曖昧になり、母親が子どもを自分の延長のように感じてしまうことがあります。

どちらか一方の問題や感情が常にもう一方に影響を与えます。

親は「子どもがいないと自分が孤独になる」と感じたり、子どもは「親の気持ちを支えなければいけない」と思い込んだりします。

これにより、子どもの意見や感情が尊重されなくなることがあります。

母親が子どものすべてに関与しようとし、子どもが母親の意見や感情に過剰に依存する状態です。

親が子どもを感情の支えにする(例:「あなたがいるから頑張れる」)。

子どもも親に認められることでしか自己価値を感じられない。

子どもは自分で決断する力を失いがちになります。

母親が子どもの生活のすべてに介入し、子どもの行動や考え、選択を細かくコントロールしようとすることが多く見られます。

(例:「あなたにはこうなってほしい」「親を失望させないで」)

子どもは自分の意思を抑え、親の期待に応え続けます。

(例:「親を悲しませたくない」「自分が我慢すればいい」)

子どもは自由に考えたり行動したりする機会を失います。

親が子どもを自分の「成功の証」として扱い、子どもの失敗を自分の失敗のように感じます。

逆に、子どもの成功を誇張し、それを自分の手柄のように扱います。

親は子どもが自立しようとすると「私を見捨てるの?」というような態度を示します。

子どもは親を一人にすることや、自分の人生を優先することに強い罪悪感を感じます。

共依存親子では、親子関係が濃密すぎるため、子どもが友人や恋人よりも親を優先し、他の友人や恋人との関係を築くのが難しくなる場合があります。

母親は、友達や彼氏の悪口を言い、出かけると不機嫌なります。

結婚できないようにかわいそうな母親を演じて、子どもに罪悪感を抱かせ、ずっと子どもをそばに置いておこうします。

子どもが母親の感情や期待に強く影響され、母親を喜ばせるために自分を犠牲にすることがあります。

この結果、子どもは自分の感情を抑え込んでしまい、ストレスや不安を感じやすくなります。

就職先や結婚相手など、人生の重要な決断を親が代わりに決めたり、親が過度に子どもの選択や行動を管理しようとします。

逆に、子どもが親の承認や感情に過剰に配慮し続けたりすることで、子どもが自立した判断や行動を取れなくなります。

その結果、大人になっても社会生活や人間関係での不安感や依存傾向が続く場合があり社会的な独立や自己実現が難しくなります。

子どもが自分の人生に責任を持つ感覚を育めなくなってしうのです。

親は子どもを守り育てる責任を持ちますが、子どもが成長するにつれて、独立を応援します。

子どもは親の期待に応える義務はなく、自分自身の価値観や生き方を選べる。

親は自分の感情を子どもに依存せず、子どもの感情を過度にコントロールしない。

子どもも、親の感情に責任を感じすぎることはありません。

子どもが成長するにつれて、親は子どもが自分の人生を選ぶ自由を尊重します。

子どもも親を支えつつ、自分の人生を優先することが許される。

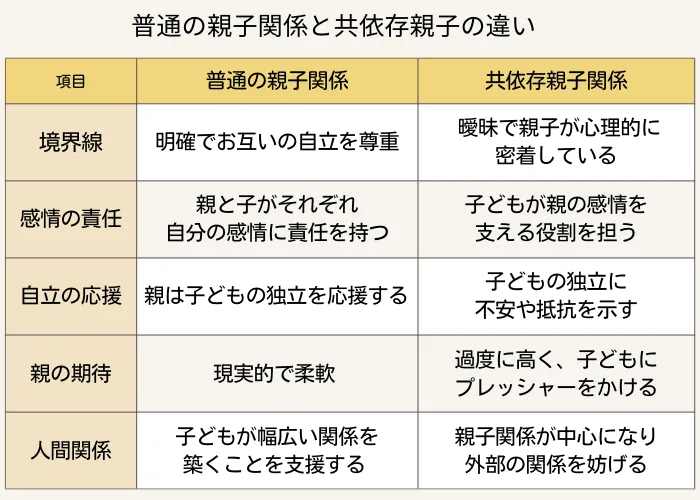

境界線

《普通の親子》明確で、お互いの自立を尊重

《共依存親子》曖昧で、親子が心理的に密着している

感情の責任

《普通の親子》親と子がそれぞれ自分の感情に責任を持つ

《共依存親子》子どもが親の感情を支える役割を担う

自立の応援

《普通の親子》親は子どもの独立を応援する

《共依存親子》子どもの独立に不安や抵抗を示す

親の期待

《普通の親子》現実的で柔軟

《共依存親子》過度に高く子どもにプレッシャーをかける

人間関係

《普通の親子》子どもが幅広い関係を築くことを支援する

《共依存親子》親子関係が中心になり、外部の関係を妨げる

母親が子どもに依存する原因は、さまざまな心理的、社会的な要因が絡み合っています。

母親の背景を理解することは共依存親子を解決するためにとても重要です。

母親が過去に経験したトラウマや不安、心の傷が未解決のままであると、子どもに対して過度に依存することで、心の安定を保とうとすることがあります。

特に、孤独感や見捨てられる不安が強い場合、子どもに強く依存する傾向があります。

自己価値を見出せない母親は、子どもの成功や行動を通じて自分の価値を確認しようとします。

子どもの成果や行動が、自分の価値を証明する手段と感じることで、過度に子どもに介入することになります。

社会的に「良い母親」としての役割を果たさなければならないというプレッシャーが、母親を過度に子どもに依存させることがあります。

他人の目を気にして、子どもを理想的な存在にしようとすることで、癒着が生じます。

子どもの全ての面倒を見なければならないという強い責任感が、母親に過剰な干渉をさせる原因となります。

子どもを守ることが自分の使命であると感じ、他の選択肢や助けを排除することで癒着が生まれます。

親子関係において、子どもが自分の一部であると感じてしまうことがあります。

子どもを独立した存在として見なさず、自分の延長として扱うことで、過度な干渉や依存が生まれます。

母親が子どもを自分の一部と感じてしまうと、親子の間にあるべき境界線が曖昧になり、子どもとの関係が過度に密接になることがあります。

子どもを自立した個人として尊重することが難しくなるのです。

夫婦関係に問題がある場合、母親が子どもに愛情や関心を集中させることで、心の隙間を埋めようとして依存が進むことがあります。

夫との関係に満足できない母親は、子どもを精神的なパートナーとして扱い、依存することがあります。

本来は、思春期、反抗期に母と子の過度な癒着をはがす役目が父親ですが、夫婦関係に問題があると、父親が介入して癒着をはがせないのです。

母親が自身の夢や期待を子どもに託すことがあります。

このような場合、子どもが母親の期待に応えないと、母親が強い不満や失望を感じ、さらに干渉するようになります。

他に頼る人がいない、または社会的なサポートが乏しい状況では、母親が子どもに過度に依存することがあります。

子どもが唯一の安心感や愛情の源となることで、癒着が深まります。

過保護な教育観を持つ母親は、子どもが失敗することを恐れ、すべての問題を先回りして解決しようとします。

これにより、子どもの自立が妨げられ、母親の干渉が強まります。

母親自身が幼少期に親との関係で経験した問題が、次世代に影響を与えることがあります。

自分が受けた過干渉や無関心が、逆に子どもへの過干渉や依存となって現れることがあります。

共依存親子とは、親と子が互いに心理的に強く依存し合い、それが不健全な形で関係を支配している状態のことを指します。このような関係の末路について、具体的に説明します。

共依存とは、親と子どもが互いに過剰に依存し合い、健康的な自立を妨げる状態を指します。

この関係性は、特に親が高齢化し、子どもが中年期に差し掛かると、さらに複雑化します。

下記にまとめました。

高齢の母親は身体的・精神的な健康が衰える可能性が高く、介護が必要になる場合があります。

共依存関係にあると、子どもが親の介護を一手に引き受けることになり、以下のような問題が生じる可能性があります。

子どもの負担過多

子どもが仕事を辞めたり、自分の健康を犠牲にして親の介護をするケースが多い。

親の依存強化

親が介護を理由にさらに子どもに依存し、子どもの負担が加速する。

外部支援の不足

他者(介護サービスや家族の支援)を利用せず、すべて子どもが抱え込む。

子どもも中年期を迎え、仕事のキャリアや老後準備に集中する時期です。

しかし、共依存の影響で親の世話に追われる場合、以下のリスクがあります。

経済的問題

子どもが親に費やす時間や資金により、老後資金が不足する可能性。

自分の家庭や人間関係の欠如

共依存により結婚や友人関係を築けなかった場合、孤独感が増大。

精神的な疲弊

親の世話が終わると「自分の人生には何もない」という虚無感に襲われる。

共依存親子は外部との関係が希薄になりがちです。

その結果、両者とも社会的に孤立し、次のような問題が発生します。

親が介護施設や地域コミュニティを拒否し、家族以外との接触を避け、子どもが親を最優先にすることで、友人や職場での人間関係がさらに疎遠になってゆきます。

親が衰える一方、子どもも老化や健康問題が始まります。

このダブルケアが未解決の場合、以下の危険性が生じます。

身体的健康の悪化

子どもが介護疲れで体調を崩す。

精神的健康の悪化

共依存から抜け出せず、うつ病や不安障害を発症するリスクが高まる。

経済的困窮

子どもが仕事を続けられなくなり、親子ともに生活が立ち行かなくなる。

共依存親子の状態にある子どもが自立し、健全な親子関係を築くためには、以下のプロセスを踏むことが有効です。

このプロセスは、子どもが自分自身を理解し、自分の人生を主体的に歩むための道を切り開く助けとなります。

最初のステップは、自分がどのように母親に依存しているのかを認識することです。

自分の行動や考えが母親の期待や感情にどれほど影響されているかを振り返ります。

母親の影響力が強すぎると感じた場合、それがどのように自分の生活や決断に影響しているかを具体的に考えてみましょう。

また、自分の本当の気持ちや欲求を探り、それを尊重することが大切です。

親子の間に健全な境界線を設けることが重要です。

母親の期待や感情に過度に反応するのではなく、自分の感情を優先し、守るように意識します。

母親の要求や期待に応え続けるのではなく、自分の意思を大切にし、時には「ノー」と言うことを練習します。

自分の意見や気持ちをしっかり伝えることで、母親との間に境界線がハッキリ引けて、適切で健全な距離を保つことができます。

ノーが言えない、自分の意見が言えない場合は、セラピーやカウンセリングは必要なのかもしれません。

〈関連記事〉

境界線とは?人間関係における境界線の意味と重要性

自分の人生の選択肢を自分で考え、決断する力を養います。

例えば、進学や就職、趣味など、自分で選んだ道を歩むことが大切です。

母親に相談することはあっても、最終的には自分自身で決断することを心がけます。

日常の些細なことからでも、自分の意見を持ち、それを伝える習慣をつけることが有効です。

自分自身のための時間を設け、趣味や友人との交流を楽しむことが大切です。

母親との時間が過度にならないよう、自分だけの時間や空間を大切にすることで、心のバランスを保ちます。

家族以外の友人や同僚、コミュニティとの関係を深めることが、母親からの依存を減らす助けになります。

友人やカウンセラー、メンターなどに相談することで、母親以外の視点から助言を得られるようになります。

お互いを尊重し、依存しすぎない健全な距離感を持った関係を目指します。

自分の気持ちや考えを率直に伝え、母親とのコミュニケーションを見直します。

お互いに感謝や尊重の気持ちを持ちながら、関係を築きなおしてゆきます。

親子の関係が変わることは、最初は難しく感じるかもしれませんが、時間をかけて少しずつ進めることが大切です。

自分一人では解消が難しい場合、カウンセリングや心理療法を利用することを考えましょう。

専門家のサポートを受けることで、共依存の問題をより深く理解し、解消に向けた具体的なアドバイスを得られます。

母親が自分の課題に気づければ、一番なのですが、これがとても難しいですね。

子どもがすべきことは、まずは母親との間に境界線を引けるようになることです。

境界線が引ければ、自分は自分。母親は母親。

別々の存在なのだ、別々でいいんだと、真に思えるようになります。

更に、母親を「かわいそう」と感じなくなりますよ。

すると、自分の本心に気づける、自然に「ノー」が言える、自分で選択、決断できるようになります。

また、家を出たり、物理的な距離をとっても、根本は解決しないこともよくあります。

家を出ても、精神的な自立が果たせていないと、根本解決には至らないのです。

母親と境界線を引き、精神的な自立を果たして、適切な距離感にしてゆきましょう。

母子癒着の解消には時間がかかることもありますが、

あなた自身がより自由で自立した人生を歩む力を身につければ

母親と互いに尊重し合う新しい関係を築くことはできます。

自分の気持ちを大切にしながら、焦らず、少しずつ前に進んでゆきましょう。

〈おすすめ記事〉

⇒共依存親子:家を出ても、自力で解決することは難しい理由

⇒母親の愚痴がストレスでしんどい。無意識で「愚痴を言う母親」を必要としているとは?!

最近の記事

カテゴリー

悩みの宝物に気づくだけで

長年の人間関係の悩みがさらりと解決する方法

ご予約・お問い合わせについては

詳細ページをご確認ください。

※電話でのお問い合わせは受け付けておりません

営業時間10:00~18:00 不定休 女性限定